「この世界は、五分前にすべてが今の状態で作られたのかもしれない」

という仮説です。

つまり──

- あなたの記憶

- 写真アルバムやSNSの記録

- 地層や化石

- 歴史の教科書の中身

──これらすべてが「五分前に作られたものかもしれない」という問いを投げかけています。

🎯 目的は何?

この仮説の目的は「証明不可能なことをどう扱うべきか?」という哲学的問題を明らかにすることです。

たとえば、

ということを示すための思考実験なんですね。

🤯 もう少し噛み砕くと?

たとえばあなたが「昨日友達とカフェに行った」と思っていても、

それは五分前に作られた偽の記憶かもしれない。

でも、それを証明する術がない以上、

そんな仮説は実際には考慮しない方がいい、

というのがラッセルの立場です。

ラッセルとは違う立場・意見を持つ人たち

① 実在論(リアリズム) vs 懐疑論(スケプティシズム)

ラッセルは実用的なリアリズムより

「世界が本当に五分前に作られたかは重要じゃない。問題は“私たちがどう信じて行動するか”」

と解きました。

一方で、懐疑論者の中にはこう言う人もいます:

「証明できないからといって、考える価値がないとは限らない。実際には、我々の現実理解の基礎を問い直すことに意味がある。」

たとえば、デカルトのように「すべてを疑ってでも、確実なものを見つけたい」とする立場です。

② 実用主義(プラグマティズム)の視点

アメリカの哲学者ウィリアム・ジェームズやジョン・デューイなどの実用主義者は、こう言います:

「それが“役に立つ”なら、仮説としての意味がある。」

つまり、「五分前仮説が真であるかどうか」ではなく、それを信じることで、生活や行動がどう変わるか?その仮説が、どういう意味を持つか?

に着目します。

ある人が「世界は神が5分前に作った」と信じていて、それで倫理的に生きようとしているなら、それも“実用的真理”だ、とする考え方ですね。

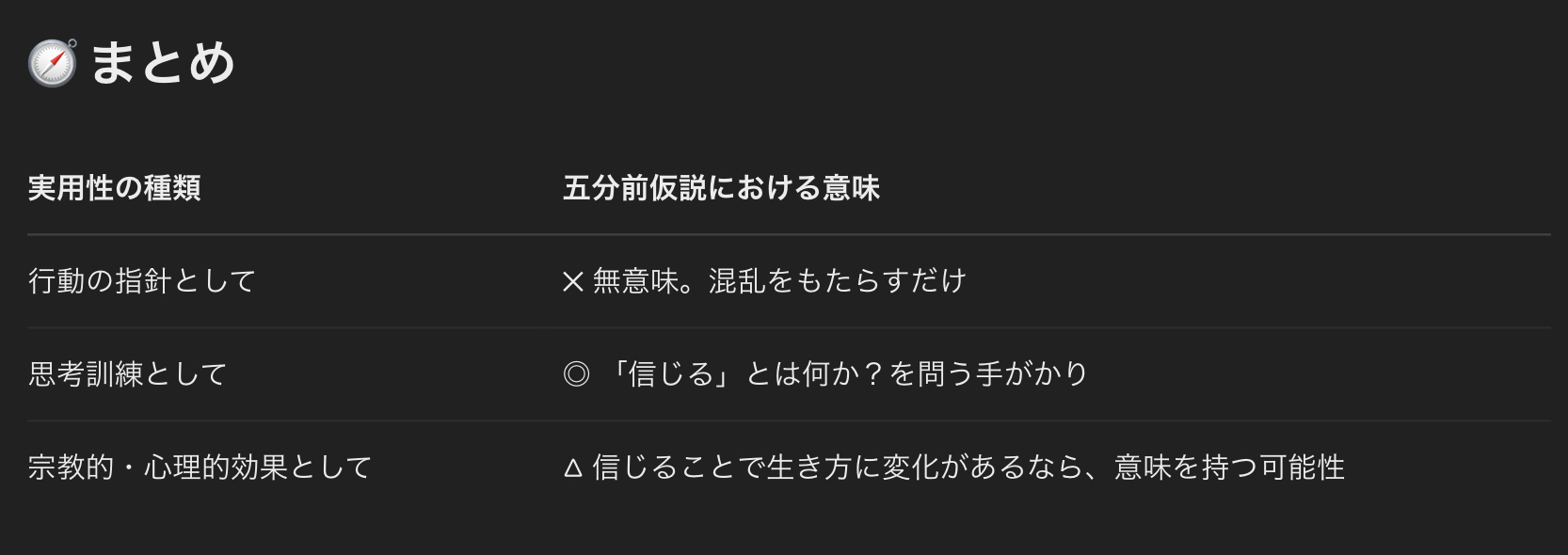

では、実際に世界五分前仮説に実用的な面はあるのでしょうか?

実用主義ってそもそも何?

実用主義(プラグマティズム)は、アメリカの哲学者たち──ウィリアム・ジェームズ、チャールズ・パース、ジョン・デューイなどが発展させた思想で、次のような基本姿勢があります:

つまり、「役に立たない仮説」=「意味のない仮説」というふうに見るわけです。

五分前仮説に実用性ってあるの?

ここが面白いポイントです。

実用主義者はおそらくこう考えるでしょう。

① 日常的には「役に立たない」ので、採用しない

実用主義者から見ると、五分前仮説は──

– 勉強しても意味がない

– 他人と信頼関係を築いても記憶が偽物かもしれない

– 科学も歴史も虚構かもしれない

…という前提に立つと、何をしても意味がないことになる。

なので、

「それを信じても、生活上まったく意味をなさない。だから“捨てるべき仮説”である」

と実用主義者は言うでしょう。

(つまり、ラッセルとある意味似た結論ですが、“理由”が違います)

② 「懐疑とは何かを考える」には“役に立つ”

ただし、思考訓練としての実用性は認めるかもしれません。

たとえば:

> 「人間の知識はどこまで確かなのか?」

> 「我々は何を根拠に“過去があった”と信じているのか?」

> 「記憶や歴史をどう信じるのか?」

──そういった問題を考えるためには、五分前仮説はとても**良いツール**になる。

つまり、実用主義的にはこう言える:

行動の指針としては使えないから信じるべきではないが、思考のトレーニングとしては価値がある

③宗教や信仰との関係でも意味を持ちうる

ウィリアム・ジェームズは実用主義の中でも「宗教の信仰」についても柔軟な姿勢をとった哲学者です。

「神が五分前に世界を作ったと信じることで、ある人がより良く生きられるなら、それはその人にとって“真理”になりうる」

この考えを応用すると:

– 五分前仮説を信じることで謙虚になれる

– 今ある世界を大切にできる

– 現実を当然のものと思わなくなる

──こういう効果があるなら、ある種の“実用的真理”になりえる、という立場です。

少し話が逸れましたが、世界五分前仮説についてラッセルと違う立場の意見にもどりましょう。

③ ポストモダンの立場(現実の相対性)

フーコーやボードリヤールなどのポストモダン思想家は、「そもそも“真実”とか“過去”って誰がどう決めるの?」という問いを投げかけます。

「歴史も記憶も、ある種の“構築された物語”でしかないのでは?」

という見方です。

これは世界五分前仮説のような発想とも親和性が高くて、「反証できないこと=意味がない」とは限らない、むしろ「“信じている構造”を疑うことが大事なんじゃない?」という立場です。

では、信じている構造を疑うとはどういうことか?世界五分前仮説をベースに考えてみましょう。

1. 世界五分前仮説は「信じている過去」を疑わせる

私たちは、

- 昨日何をしたか

- 自分が何歳か

- 歴史上の出来事

- 世界の始まりや時間の流れ

──そういった「過去」の存在を当然のものとして信じていますよね。

でも五分前仮説はこう問いかけます:

「その“過去”って、証拠や記憶を元に信じてるだけじゃない?その証拠ごと、もし五分前に作られてたらどうする?」

つまり、それを信じている根っこ(構造)を疑わせてくるわけです。

2. 疑ってみることで“構造”が見えてくる

たとえば:

「記憶があるから“過去があった”と思ってる」

→ 記憶ってそんなに信頼できるもの?

「他人の証言がある」

→ 他人って本当に存在してるの?

「科学が証明している」

→ 科学も“今あるデータ”を元に過去を推論してるだけじゃない?

五分前仮説は、「私たちはなぜ過去を信じているのか?」という“信じる構造”そのものに光を当ててくれる。

3. 「信じるとは何か」を再発見させてくれる

五分前仮説を通して私たちはこう問い直されます:

「私は何を根拠に“現実”を現実だと思っているのか?」

「自分の人生は、本当に自分が歩んできたものなのか?」

「信じるって、記憶や証拠だけじゃない“何か”があるんじゃないか?」

これは「構造を疑う」というより、「信じるという行為自体を見直す」作業でもあります。

以上3点より、世界五分前仮説とは…

「この現実の前提って、本当に確かなの?」という哲学的スイッチの役割

を果たしていることがわかります。

世界は続いていると思ってるけど…

自分という存在があると思ってるけど…

今この瞬間の“意味”さえも、実は怪しいかもしれない

──そういった当たり前の下にある「構造=信じている枠組み」を揺さぶるわけです。

世界が五分前にできたかどうかは、反証不可能(反証できない)

↓

でも、それを真面目に信じて生きている人はまずいない

↓

つまり、「反証不可能な仮説は、科学的な意味での知識とは言えない」