「箱の中のカブトムシ」というのは、哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインが『哲学探究(Philosophical Investigations)』の中で使った、有名なたとえ話です。

これは「言葉の意味」や「私的な経験(感覚)」について考えるときによく引き合いに出されます。

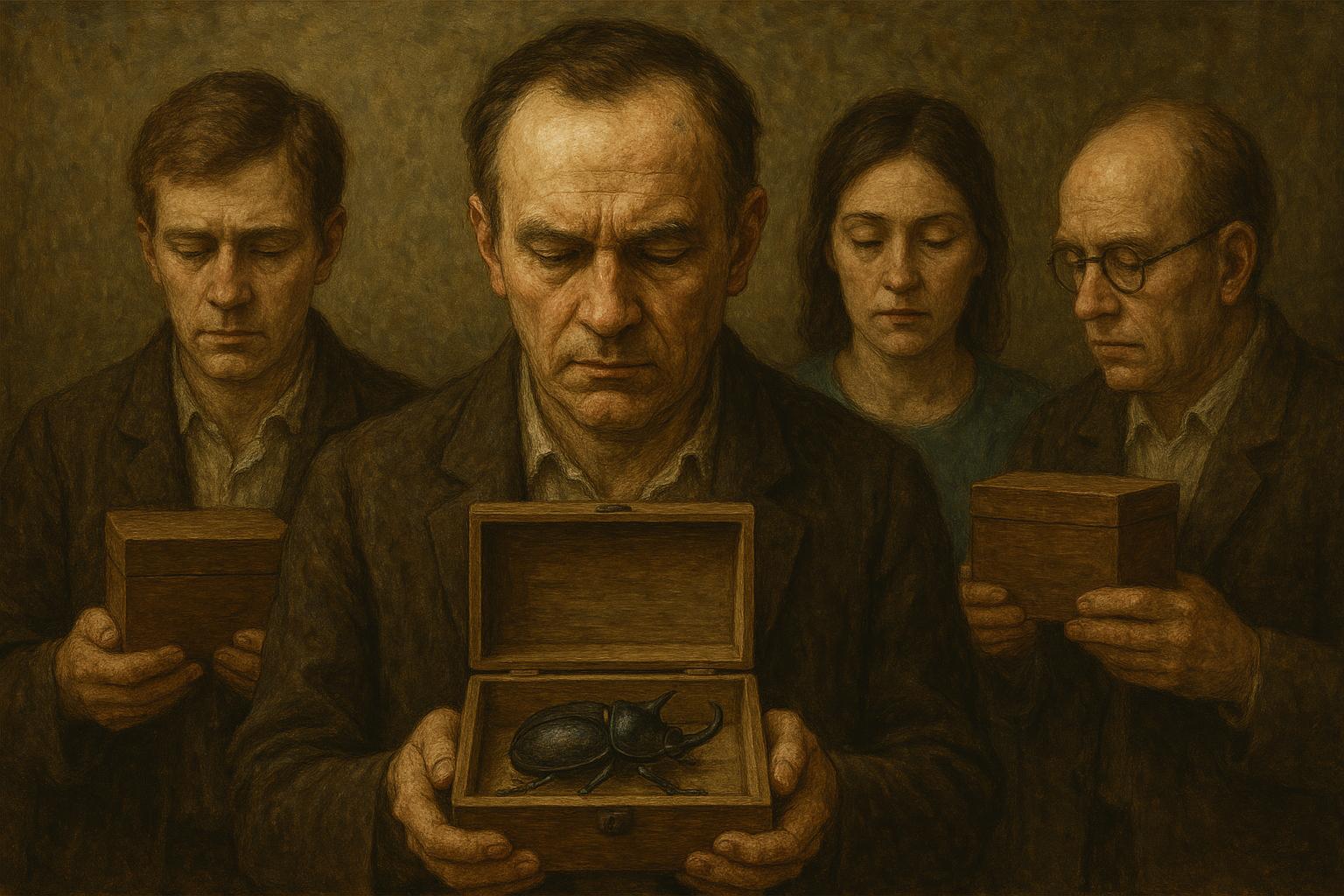

みんながそれぞれ「カブトムシの入った箱」を持っているとしよう。

でも、その箱の中を他人は決して見ることができない。

そして、誰もが自分の箱の中に入っているものを「カブトムシ」と呼んでいる。

しかし、実は人によって箱の中に入っているものは全く違うかもしれない。

ある人の箱には空っぽかもしれないし、別の人のは石ころかもしれない。

でも、みんながそれぞれ「これはカブトムシだ」と呼んでいて、会話は成立してしまっている。

■ これが意味すること:私的言語批判

この話のポイントは、「言葉の意味は“中身”ではなく、“使われ方”にある」ということです。

たとえば「痛い」という言葉を使うとき、私たちは自分の内面の感覚(痛み)を表現していますよね。

でも、その「痛み」という感覚は、他人には見えません。

あなたの「痛み」と私の「痛み」が本当に同じかどうか、誰にも確認できないのです。

それでも私たちは、「痛い」「つらい」「うれしい」と言って、通じ合っています。

なぜか?

それは「言葉の意味は、みんながそれをどう使っているか(=社会的な文脈やルール)」に基づいているからです。

ウィトゲンシュタインはこれによって、「完全に私的な言語(=他人と共有されない内面だけの言葉)」は成立しえない、と論じました。

カブトムシの箱の意義と魅力

この「カブトムシの箱」のたとえは、哲学的な問い——

- 「感覚って、本当に他人と共有できるのか?」

- 「言葉って、どこまで本当の意味を伝えられるのか?」

- 「“自分だけの気持ち”は、本当に他人に伝わるのか?」

といった問題を、とてもシンプルかつ直感的に表しています。

もっと身近な例で言えば:

- 「悲しい」と言ったとき、私の悲しみはどこまで他人にわかるのか?

- 「愛してる」って言葉は、人によって感じ方が全然違うのでは?

- 「楽しい」「つらい」って気持ち、本当に伝わってるのか?

- SNSで「わかる!」って言われても、ほんとに“わかってる”のか?

——といった、日常の中のモヤモヤに哲学的な光を当ててくれるのが、この話なんですね。

カブトムシの箱に対して肯定的な意見

「言葉の意味は“頭の中のもの”ではなく、“使われ方”にある」という点です。

言葉は道具だという考え

私たちは「痛い」「うれしい」「怖い」と言って共感したり、助けを求めたりしますよね。

そのとき大事なのは「その言葉をどう使うか」であって、「その人の頭の中の感覚がどうなっているか」ではない。

この考えに共感する人たちは、カブトムシの箱のたとえを通じて、人間のコミュニケーションって、思ってるよりうまくできてるんだな」と感じます。

カブトムシの箱に対して批判的な意見

一方で、こんな反論もあります。

- 中身が確認できないからって、無視していいの?

- 「痛み」や「悲しみ」って、使い方だけじゃなくて、本当に感じてるかどうかが大事じゃない?

- 言葉のやりとりだけで共感した“つもり”になるのは危険じゃない?

たとえば、ある人が「すごくつらい」と言っているとき、それが本当か嘘か、あるいはどれくらいつらいのかが分からないと、本当の意味で寄り添うのは難しいですよね。

この立場の人は、「言葉の外にある“心の中”も無視できない」と考えます。

■ 現代的な応用:「SNS時代の“共感”にも通じる」

最近では、このたとえがSNSや現代コミュニケーションの問題にもつながっていると言われています。

SNSで「わかる〜」と共感していても、実はまったく違う体験をしていたり。

「私は鬱だった」と言う人がいても、その「鬱」の中身が人によってまったく違う。

このように、「言葉だけで分かった気になってしまう危うさ」に気づかせてくれるという点で、現代でも意義のあるたとえだという意見もあります。

特にXは文字数制限があることと、拡散機能があるために、まさに箱の中のカブトムシをしっかり確認せずに(本来の意味を理解せずに)、

表面的な内容のみで”己のカブトムシ”を信じてわちゃわちゃ言い合っている事が多いですね。

一歩引いて、「そういえば本当に中身はカブトムシなのかな?」と考えることで、下手な情報に踊らされることが減りますよ。